周文星:“印太战略”下美国涉台政策调整

更新时间:2022-07-26 14:29:02 | 来源: 闽台关系研究

“印太战略”下美国涉台政策调整:

战略清晰抑或战术清晰?

一、引言

自民主党籍总统乔·拜登(Joe Biden)于2021年1月20日入主白宫以来,美国国会参议院和众议院在第117届国会第一会期(2021.1.3—2022.1.3)内至少提出了60项涉台提案。其意味着,这将成为中美建交40多年以来发起涉台提案数量最多的会期,远远超过此前出台涉台法案数量之最的共和党籍总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)任内的所有会期(即第115届国会和第116届国会)。尤其值得警惕的是,参、众两院议员先后提议了“防止台湾遭侵略法”(Taiwan Invasion Prevention Act)、“2021年台湾防卫法”(Taiwan Defense Act of 2021),以及“2022年武装台湾法”(Arm Taiwan Act of 2022)等多项授权总统动用合众国陆海空三军力量“保卫台湾”、呼吁重新“武装”台湾的法案草案。更有甚者,由共和党众议员托马斯·蒂凡尼(Thomas P. Tiffany)发起的旨在恢复美台“正常外交关系”的共同决议案(编号为H.Con.Res.21),居然罕见地获得了22名议员的联署支持。相比之下,同样由共和党议员在2018年和2013年提出的类似决议案,前者无人参与联署,后者也只有13位议员响应。这些发展趋势表明,新一届国会比往届国会更热衷于介入美国涉台政策过程和干涉我国台海事务。

如果说国会强化立法干涉台湾问题的上述倾向更符合其素来反华亲台的政策形象的话,那么,由总统领导的行政当局近年来在该问题上看似矛盾的政策举措,则更容易使外界猜疑美方是否正在改变过去几十年以来有效维持台海和平的“战略模糊”(strategic ambiguity)政策,并逐步迈向“战略清晰”(strategic clarity)。一方面,美国行政当局从战略与政策层面提升与台湾的安全合作关系,并在美军可能介入台海冲突的问题上频繁释放某种清晰信号。特朗普执政之后,美国政府不仅力推对台军售常态化和出售先进攻击性武器,而且多位高官讨论“协防”台湾的可能性,并将“保台”作为重要事项写入秘密战略文件。拜登上台后进一步强化对台“承诺”,除了他本人数次在公开场合表示将基于包括北约第5条集体防御条款在内的承诺“协防”台湾,军方高层也主张提升台湾应对中国大陆的所谓“不对称防御战力”(asymmetric defense capabilities),进一步将台湾纳入美方的“印太战略”之中。另一方面,特朗普和拜登当局多位高官又反复强调并肯定战略模糊政策的重大价值,拒绝“保台论”彻底改变既有涉台政策框架的努力。例如,当记者问及特朗普当局如何回应中国大陆对台军事行动时,时任总统国家安全事务助理罗伯特·奥布莱恩(Robert O’Brien)并没有正面回应,仅表示“美国有很多模糊[空间]将对中国袭击台湾作出反应”。在拜登发表有关美国将“协防”台湾的言论之后,白宫发言人第一时间公开澄清“总统没有宣布我们的[涉台]政策发生任何变化”。现任白宫国家安全委员会印太事务协调员库尔特·坎贝尔(Kurt Campbell)则作出了迄今最为明确的官方回应,他警告称“保台论”的“明显缺陷”(significant downsides)将促使中美爆发战争,进而摧毁整个印太地区甚至全球的经济。

上述涉台政策动向提出了一个全新且重要的现实问题:美方是否已经放弃战略模糊而迈向战略清晰?对此,中美学界目前尚无系统讨论,仅少量学者提及美国行政当局正迈向战略清晰或“开始采取适当策略向‘战略清晰’移动”。其他相关研究也存在两点不足:一是倾向于从应然层面探讨美方军事介入台海事务的可能性,而对实然层面观照不足;二是尚无专文从历史演进的视角探讨美方军事干涉台湾问题的逻辑与动因,难免影响对美国涉台政策调整的全局性评估。鉴于此,本文首先对美国《国家安全战略》(National Security Strategy)报告进行文本分析,从历史维度回顾和总结70多年以来中美关系范式变化对美国涉台政策调整的关键影响,并基于此分析特朗普和拜登当局在“印太战略”下调整涉台政策的内容、实质与动因,最后总结文章主要观点,并简要讨论政策调整的内在矛盾及其前景。

二、中美关系范式转换与美国涉台政策演变

美国科学哲学家托马斯·库恩(Thomas Kuhn)将“范式”(paradigm)定义为“一个成熟的科学共同体在某段时间内所接纳的研究方法、问题领域和解题标准的源头活水”,并将在根本上改变人们行为或思考方式的重大事件称为“范式转换”(paradigm shift)。 “范式”概念已被学者引入国际关系研究,用于形容大国关系的根本性变化。越来越多学者认为特朗普执政以来中美关系正经历“新范式”或者“范式调整”,有学者将过去十年(2012—2022)以来的两国关系分为“冲突”与“合作”范式,也有的认为美国正在寻求美中“对抗”范式,还有的将2022年及其后的两国关系称为“热和平”范式。本文依据影响中美关系发展的重大事件,并结合历年美国《国家安全战略》报告(以下简称“国安报告”)中对中国以及中美关系的定位,将台湾问题产生70多年以来的两国关系分为战略冲突、战略合作、战略合作-竞争和战略竞争-对抗等四个范式阶段。

(一)战略冲突范式(1950—1970)

1950年朝鲜战争爆发到1970年期间20年,中美关系深陷战略冲突与军事对峙状态。在此期间,包括国会和行政当局在内的五届美国政府几乎都极力主张并严格执行清晰的军事“保台”政策。事实上,在朝鲜战争爆发前夕,时任美国总统哈里·杜鲁门(Harry Truman)及其幕僚认为丢失台湾是意料中事,在1950年1月多次发表“放弃”台湾的讲话。但5个月后突发的朝鲜战争,重新唤起美方遏制中国大陆、防止台湾发生“赤化”的念头,于是杜鲁门一改此前的“弃台”想法,命令美国第七舰队进驻台湾海峡,再次介入中国内战。为了将台湾作为“在政治上是美国奉行长期遏制中国政策的不可或缺的工具”,美方炮制了所谓的“台湾地位未定”论,并快速推进与台湾在各个层面尤其在军事安全上的关系。根据美国国际开发署统计,美方透过“马歇尔计划”(The Marshall Plan)和“共同安全法”(Mutual Security Acts)向台湾提供了数十亿美元的军事贷款与资助,金额远超当时接受美方资助的26个亚洲国家与地区。为了阻止中国大陆武力解放台湾和支持蒋介石“反攻大陆”,德怀特·艾森豪威尔(Dwight D. Eisenhower)当局与台湾在1954年12月签署了“共同防御条约”(Sino-American Mutual Defense Treaty),并于次年由美国会制订了“1955年台湾决议案”(The Formosa Resolution of 1955),为美国在台军事存在及其日后干涉1958年台海危机提供了某种“法律基础”。美方上述涉台政策起始于民主党籍总统杜鲁门,其后在共和党籍总统艾森豪威尔任内得到进一步发展。尽管约翰·肯尼迪(John F. Kennedy)和林登·约翰逊(Lyndon B. Johnson)总统任内美国战略界开始呼吁改变对华与涉台政策,但总体上继承和发展了前任的“保台”政策。

(二)战略合作范式(1971—1990)

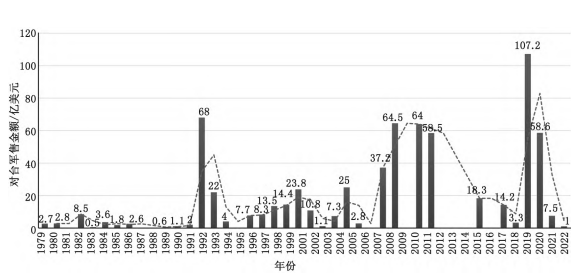

自20世纪60年代开始,越南战争、苏联攻势等诸多外交挑战驱使美国政治精英着手调整对华政策。共和党籍总统理查德·尼克松(Richard M. Nixon)的上台及其国家安全事务助理亨利·基辛格(Henry Kissinger)对中美苏战略三角关系的运用,为中美关系迈向战略合作范式注入了新的动力。尽管美国开始将中国视为抗衡苏联的“准军事盟友”(quasi-military alliance),但美国因国内外因素使其涉台政策在尼克松及其继任者杰拉德·福特(Gerald R. Ford)任内并无根本性松动,直至民主党籍总统吉米·卡特(Jimmy Carter)主政后与中方达成处理台湾问题的三原则(“断交”“撤军”“废约”),才由“保台”转向有限“弃台”,大幅度地改变涉台政策。但国会在中美建交当年制订的“与台湾关系法”(Taiwan Relations Act)植入了美国对台军售和可能军事介入台海事务的条款,使美方得以视情况再度“武装台湾”。进入80年代之后,罗纳德·里根(Ronald Reagan)和老布什(George H. W. Bush)总统都高度重视对华关系,前者任内发布的两份和后者发布的首份“国安报告”都强调中国抗衡苏联的重大战略作用,声称“促进对华更紧密的关系”是美国实现国家利益的主要目标,称赞中国对地区稳定与国际权力平衡“贡献重大”(contributed crucially)(表1)。尽管当时美方处理台湾问题的立场并不如中方预期的那么坚定,但中美先后于1972年、1978年及1982年签署了三个专门处理台湾问题的联合公报,对美方处理台湾问题构成了一定的制约。更关键的是,美方因“联中抗苏”的战略需要而较为谨慎地处理台海事务,在对台军售议题上维持较高程度的克制(图1)。

(三)战略合作-竞争范式(1991—2015)

中美原有的战略合作基础因苏联解体不复存在。老布什当局在1990年“国安报告”中对中国“贡献重大”的定位,转眼成为1991年苏东剧变后发布的报告中的“复杂挑战”(complex challenge)。两国以往被掩盖的人权、意识形态、政治制度等争议快速凸显,同时美国在反恐、核不扩散、气候变化等新兴全球议题上又离不开与中国合作,中美步入了更加复杂的战略合作-竞争范式阶段。美国在此阶段对中国与中美关系的定位,从比尔·克林顿(Bill Clinton)任内8年的“可能的威胁”“走向建设性的美中战略伙伴关系”,到小布什(George W. Bush)总统的“负责任的利益攸关方”,再到巴拉克·奥巴马(Barack Obama)执政时期的“建设性的伙伴关系”,充分说明了中美关系竞合并存的复杂性。

表1 1987—2021年美国“国安报告”中的“中国”形象与中美关系

| 总统 | 时间 | 次数 | 中国身份定位/中美关系描述(中美关系状态) |

| 里根 | 1987 | 3 | “更紧密的关系”(友好) |

| 1988 | 7 | “更紧密的关系”(友好) | |

| 老布什 | 1990 | 6 | “贡献重大”的中美关系(友好) |

| 1991 | 7 | “复杂的挑战”(中间) | |

| 1993 | 4 | “挑战”(中间) | |

| 克林顿 | 1994 | 10 | “专制政权”“可能的威胁”(敌对) |

| 1995 | 18 | “专制政权”(敌对) | |

| 1996 | 20 | “富有成效的关系”“全面接触政策”(友好) | |

| 1997 | 23 | “负责任的成员”(友好) | |

| 1998 | 23 | “走向建设性的美中战略伙伴关系”(友好) | |

| 1999 | 47 | “重要的伙伴”(友好) | |

| 2000 | 57 | “负责任的成员”(友好) | |

| 小布什 | 2002 | 20 | “美国战略的一部分”(中间) |

| 2006 | 30 | “负责任的利益攸关方”(中间) | |

| 奥巴马 | 2010 | 10 | “积极、建设性和广泛的伙伴关系”(友好) |

| 2015 | 13 | “建设性的伙伴关系”(友好) | |

| 特朗普 | 2017 | 36 | “修正主义国家”“独裁体制”“竞争者”(敌对) |

| 拜登 | 2021 | 15 | “独裁国家”“威胁”“战略竞争”(敌对) |

图1 美国行政当局通知国会对台军售金额趋势分布(1979-2022)

中美关系范式的转向再次触动美国调整其涉台政策,美方在台湾问题上不再自我约束,反而随着中美关系矛盾的加剧而持续提升对台关系。这在老布什执政后期尤为明显。白宫在1991年“国安报告”中首次提及台湾问题,表示美方寻求“与台湾维持牢固、非官方、实质的关系”,从而“促进一个台湾和中华人民共和国在台海可以追求建设性与和平交流的环境”。更重要的是,老布什当局在1992年对台出售了150架总价高达60亿美元的F-16A/B型战机,金额比中美建交12年以来美方对台军售总和还多出近3倍(图1)。此次军售反映了美台关系在后冷战时期的快速提升,加上李登辉访美等因素,最终触发了1996年台海危机。尽管克林顿总统对中国大陆作出了“三不”承诺,但此后依然逐渐提升与台湾的海上防务合作。反恐改变了小布什主政之初对“不惜一切代价协防台湾”的承诺,小布什当局随后将中国视为“美国战略的一部分”,并与中方共同遏制陈水扁当局的激进“台独”运动。2009年之后,中美竞争与合作关系同步提升,奥巴马当局既寻求与中方合作、欢迎两岸关系改善,同时又通过对台出售破纪录的140多亿美元武器等方式提升美国在台海的影响力。随着中美战略竞争面不断增多而合作面持续减少,并在2015年前后逐渐到达某种临界点(tipping point),两国关系范式再次走到转向的关口,美国也随之调整其涉台政策。

三、中美战略竞争-对抗范式(2016-)与美国涉台政策新变化

奥巴马执政后期,中美关系的战略竞争-对抗范式初具雏形。特朗普主政之后,美方在“印太战略”框架下对华采取极具竞争性和对抗性的政策,进一步推动中美关系战略竞争-对抗范式的成型。在此背景下,美方涉台政策呈现诸多新变化,包括军售在多方面屡破新高、“保台”意味日渐浓厚,颇有改变战略模糊政策的意味。鉴于特朗普与拜登当局在对华政策上的策略差异,下文将分别探讨两者在“印太战略”框架下的涉台政策变化。

(一)特朗普当局“印太战略”的提出及其涉台政策调整

鉴于中国与其他亚洲国家经济地位的群体性提升,奥巴马上任伊始即着手推动美国从中东撤退,并通过兼具对华接触和遏制的“亚太再平衡”(Rebalancing to Asia Pacific)战略转向亚太。但从美国战略界自2015年开始的对华政策大辩论来看,奥巴马“亚太战略”下的对华政策并未成为两党共识,不少人士认为美方既无法“塑造”中国,又无法遏制中国。两党总统候选人在2016年选举期间围绕对华政策的激烈辩论,吹响了美方即将大幅调整对华政策的号角。“逢奥必反”的特朗普上台后并没有彻底放弃前任的“亚太战略”框架,而是将印度洋纳入原有框架,并首次在2017年12月发布的“国安报告”中提出所谓的“自由与开放的印度-太平洋”(Free and Open Indo-Pacific ,FOIP)战略。美国国防部和国务院随后相继发布各自版本的“印太战略”报告,从军事与经贸层面充实该战略,试图进一步框定对抗性的对华政策。特朗普当局首次将中国贴上“战略竞争者”(strategic competitor)和“修正主义国家”(revisionist power)等充满敌意的标签,彻底否定过去40多年以来美国两党历届政府的对华接触政策,摆开与中国全面竞争和对抗的架势。特朗普当局对中美权力位势变化及其对中国身份定位的认知,成为美方改变对华政策的重要原因,“印太战略”也随之成为美方遏制中国的主要战略框架。

在“印太战略”逐步成形以及“经济民族主义”等因素作用下,特朗普当局以寻求与中方“公平竞争”为由,于2018年3月率先对中方发起“301调查”而升级了两国由来已久的贸易摩擦。此后中美围绕经贸等议题展开了激烈的博弈,台湾问题自然成为双方角力的新场域。但直到2020年1月达成中美第一阶段经贸协议之前,交易思维极强的特朗普始终将对台军售作为对华“极限施压”的手段,在处理台湾问题时总体上相对较为谨慎,例如控制其内阁官员“访台”层级以避免刺激中方。但随着新冠肺炎疫情在美国快速蔓延并导致特朗普民意支持率暴跌,美方开始全面升级对华战略竞争和对抗,大肆运用“以台制华”手法。概括而言,特朗普任内涉台政策调整在以下三方面表现最抢眼。

一是在战略层面将台湾纳入美方“印太战略”框架,甚至不惜赋予台湾地区“国家”身份,强调其在经济、军事与价值观等层面抗衡中方的战略作用。不同于奥巴马“亚太战略”“忽视”台湾的做法,特朗普当局的多个“印太战略”文件都将台湾纳入其中并视之为遏制中方的重要筹码。例如,国务院版“印太战略”报告声称台湾“新南向政策”与其“印太战略”“密切相连”(aligns closely),是维护美国“印太战略”经济利益的重要组成部分;国防部版“印太战略”报告则将台湾视为推行“印太战略”的四个可靠伙伴“国家”(countries)之一(另三者为新加坡、新西兰、蒙古),强调台湾在军事和民主发展方面抗衡中国大陆的重要作用。

二是美国行政当局和国会携手推动美台关系在政治外交、经贸科技、民主价值、国际参与等层面的全面升级。美国国会在4年内发起了76项涉台立法提案,其中法案高达63项,最后经特朗普签署完成了“与台湾交往法”(Taiwan Travel Act)、“台北法”(TAIPEI Act of 2019)等9项涉台法案的立法。除了从立法制度层面增加对台湾的支持,行政当局还通过具体的政策实践强化美台关系,包括:加速美台经贸联系,首次派遣主管经济事务的副国务卿高调“访台”并在台举行“台美经济繁荣伙伴对话”(Taiwan-US Economic Prosperity Partnership Dialogue);推动所谓“正名运动”,如将美方的“美国在台协会”的台湾对等机构“北美事务协调委员会”更名为“台湾美国事务委员会”;积极贯彻“台北法”的相关条款及精神,提升台湾及其“友邦”之间的“外交关系”;与台湾建立更多双边协商机制,如“印太民主治理咨商”(Indo-Pacific Democratic Governance Consultation)年度对话,帮助台湾拓展“国际空间”;在国际社会与国际组织大肆宣传台湾的抗疫“贡献”,施压世界卫生组织给予台湾“观察员”身份。

三是美方不断抬高“与台湾关系法”和“六项保证”(Six Assurances)在其涉台政策框架中的核心角色,同时贬低中美三个联合公报的历史作用,以便推动美台“防务伙伴关系”(defense partnership)。尽管国会在奥巴马执政时期的2016年以决议案形式,首次将与对台军售议题紧密相关的“六项保证”进行书面化表述,但当时美方并未将此保证纳入重要法案之中。在战略竞争与对抗的印太框架下,美方在2018至2021年连续4个财政年度“国防授权法”(National Defense Authorization Act)中都将“六项保证”与“与台湾关系法”并列为其涉台政策的“基石”(cornerstone),并将其视为巩固对台“承诺”、提升台湾自卫能力的政策要件,对中美三个联合公报则只字未提。上述“国防授权法”还以独立条款列出美方旨在打造美台“防务伙伴关系”的目的,包括美台防务安全合作、高级军官互访和培训,以及常态化对台出售军事物资与服务。

在美国行政与立法部门的共同推动之下,美台“防务伙伴关系”已初具雏形,最为突出的是实现了对台军售常态化与机制化。特朗普任内4年对台军售11次,其中2020年就多达6次,军售频率无人能及。2019年8月批准的军售案单笔金额80亿美元,系历史单笔金额最高(此前费用最高军售案系老布什1992年批准的68亿美元),以183.4亿美元的军售总额(比“最亲台”总统小布什任内8年军售总额还高出近35亿美元)成为中美建交以来的新纪录(图1)。与上述指标同步提升的,还有军售决策程序的“便捷化”、军售模式由“官销为主”转向“官商并举”、武器性能由“防御性”转向“进攻性”。例如,2019年8月对台出售的66架F-16V战斗机就被认为具有进攻性。特朗普在2019年8月授权其国家安全顾问约翰·博尔顿(John Bolton)解密的有关对台军售的里根秘密备忘录,无疑成为美方推动对台军售常态化的“加速器”。

美方还通过其他举措加强与台湾地区的防务安全合作。例如,提出并协助台湾打造所谓“不对称战力”目标的“豪猪战略”(porcupine strategy)等概念,以便“复杂化”(complicate)从而阻止中国大陆军事“入侵”台湾的计划。特朗普当局多宗对台军售案,包括2020年10月批准的11套M-142“海马斯”(即高机动性多管火箭系统,High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS)、100套鱼叉海岸防御系统(Harpoon Coastal Defense Systems)与400枚RGM-84L-4鱼叉反舰导弹等,正体现了美方助台获取“不对称战力”的企图。特朗普当局还力推美台军官互访,提升和拓展对“台军”的培训力度和方式,包括派遣第七舰队现役高级军官“赴台”对“台军”作战演习进行技术指导。有关邀请“台军”参与美国各类军事演习的呼声也日益高涨。例如,参议院在2020年提出的“2021财政年度国防授权法”法案邀请台湾参加美台双边军演和由美国海军主办的世界最大规模的多国“环太平洋”军演(Rim of the Pacific Exercise, RIMPAC)。另外,美方还以维持印太“开放自由”之名,从2018年7月开始派遣军舰频繁穿越台海,由2018年的3次快速增加至2019年的9次和2020年高居过去14年以来历史之最的13次,实现了军舰穿航台海常态化。总之,特朗普当局在“印太战略”下推行战略竞争与对抗的对华政策,大打“台湾牌”,不断掏空美方秉持的“一中政策”,反华亲台程度堪称中美建交以来之最。

(二)拜登当局对“印太战略”的发展及其涉台政策变化

经历了特朗普任内4年的骚乱与喧嚣之后,美国受损的国家实力与形象有望随着总统拜登的上台而得以重振和修复,以恢复“美式民主”与联盟体系、“保护美国经济未来”,从而使美国再度领导世界成为可能。尽管拜登痛评特朗普造成的外交乱象,但他并未抛弃其“印太战略”概念及主体框架。在2022年2月中旬发表的《美国印度-太平洋战略》(Indo-Pacific Strategy of the United States)报告中,拜登当局系统阐述了其“印太战略”框架。与特朗普时期的“印太战略”相比,拜登当局的“印太战略”更强调与盟友伙伴以及地区多边组织的“集体努力”(collective efforts),打造一个所谓“开放、连通、繁荣、韧性和安全”的印太。

与此同时,拜登当局也调整了美国对华政策。拜登无法也无意改变美国对华竞争的“主导范式”认知,但民主党当局在应对疫情、气候变化与军备控制等全球议题上又离不开与中方的对话和合作。基于上述考虑,拜登当局提出了对华政策“三分法”,即国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)所说的“应该竞争时竞争、可以合作时合作、必须对抗时对抗”。拜登当局在主政一个多月后发布的《过渡时期国家安全战略指南》(Interim National Security Strategic Guidance,下称《指南》)详细地阐述了上述政策思路。值得注意的是,《指南》不仅延续特朗普对中国“独裁国家”的负面身份定位,而且更恶劣地首次使用历任总统从未正式使用过的“威胁”(threat)一词描述中方。在对中国身份定位充满敌意的情况下,美方在核心科技、联盟围堵等方面对中方展开了更多精准打压行动,中美关系自然难以向好发展。

拜登当局的涉台政策也呈现出更加复杂的形态。一方面,拜登当局继承了特朗普时期的多数做法,包括继续强化台湾在民主、经贸与安全上的战略作用,比如:《指南》视台湾为“领先的民主与核心经济安全伙伴”;继续抬升“与台湾关系法”和“六项保证”的核心角色,同时弱化三个联合公报的历史与现实地位;维持甚至加强与国会合作的力度,包括推动有利于台湾方面的立法工作、为旨在强化对华威慑力的“太平洋威慑倡议”注资;等等。以打造美台“防务伙伴关系”为例。在2021年1月20日下台前夕的1月12日,特朗普总统提前解密并公布了一份名为“美国印太战略框架”(U.S. Strategic Framework for the Indo-Pacific)的秘密文件,声称美军将“保卫”包括台湾在内的“第一岛链”“国家”(原文是“defending the first-island-chain nations, including Taiwan”,即将台湾称作“国家”)。或受此解密文件的压力,拜登行政当局助台提升“不对称战力”、打造美台“防务伙伴关系”的立场更趋坚定。在出席2021年12月8日参议院外交关系委员举办的“美国对台政策的未来”听证会上,拜登的长期助手、印太事务助理国防部长伊莱·拉特纳(Ely Ratner)鼓吹台湾地处“第一岛链”的关键节点(critical node)且支撑着美国的盟友和伙伴网络,呼吁国会进一步协助提升台湾的“不对称战力”。同场出席作证的东亚与太平洋事务局助理国务卿康达(Daniel Kritenbrink)也强调,国务院将继续对台军售并鼓励台湾当局优先发展“不对称战力”,以便帮助台湾维持可靠的自卫能力、提升大陆对台动武难度。在国务院、国防部和国会的合力推动下,拜登当局上任一年左右先后2次对台军售,尽管金额并不高(分别为7.5亿和1亿美元),但军售内容皆旨在提升台湾的“不对称战力”,延续了特朗普时期力推的“豪猪战略”。

另一方面,拜登当局还采取了不少全新的政策举措。一是采取更多“切香肠”的方式,推动美方“一中政策”更趋“空心化”。例如,面对大陆对美台加强勾连的反制,拜登派遣与其私交甚好的跨党派代表团访台,成员包括美国前参议员克里斯托弗·陶德(Christopher Dodd)、前副国务卿理查德·阿米蒂奇(Richard Armitage)与詹姆斯·斯坦伯格(James Steinberg),代表团向蔡英文传递拜登口信,声称目前是“美台关系有史以来最强健牢固的时刻”,承诺拜登当局会协助台湾扩展其“国际空间”并支持台湾加大力度提升自卫能力。美方推动美台交往新常态的举措,还包括美国大型军机在2021年六七月份连续数次假借运送抗疫医疗物资之名到访台湾。类似地,拜登当局频繁在“保台”问题上释放含混不清的信号。例如,拜登总统本人曾多次公开表示美军将“协防”台湾,但国务院及拜登当局高官随后又澄清美方并未改变涉台政策。二是改变了特朗普在台湾问题上“单打独斗”的做法,极力推动其涉台政策的“多边化”,以期在多边框架下增加应对台湾问题的“合力”,这也是拜登当局涉台政策最为明显的一个变化。《美国印度-太平洋战略》报告明确表示,美方将强化与澳大利亚、日本、韩国、菲律宾、泰国等5个区域条约盟友,以及和包括台湾在内的9个“领先区域伙伴”(另8个为印度、印度尼西亚、马来西亚、蒙古、新西兰、新加坡、越南、太平洋岛屿国家)的“集体努力”,包括共同“支持台湾的自卫能力”,以强化美方在印太地区的军事威慑力,从而阻止中方“跨越台湾海峡的军事侵略”“维护台海和平稳定”。美国还表示将加强与北约(NATO)、联合国(UN)、东盟(ASEAN)以及太平洋岛国论坛(Pacific Islands Forum),尤其是与军事色彩浓厚的“四边对话机制”(QUAD)和“澳英美联盟”(AUKUS)等多边组织之间的合作,提升美方应对印太挑战的“集体能力”(collective capacity)。在美国的盟友中,表现最积极的莫过于日本。继2021年11月前首相安倍晋三声称“台海有事即日本有事”之后,现任首相岸田文雄2022年1月21日在与拜登举行视频会晤时再度提及“维护台海和平稳定与和平解决两岸问题的重要性”,更加清晰地将“保台”与日美同盟挂钩。日本涉台政策的基本逻辑是,在中美博弈新格局下采取多元对冲策略,以便谋取台海经济利益的最大化。为最大化各自利益,美日武装力量不仅起草了联合作战计划,而且自2021年下半年开始多次在距离台海不远的琉球岛屿举行两国大规模军事演习。例如,2021年12月初,美国海军陆战队和日本自卫队举行了两国近年来最大规模的演习,双方在演习过程使用了海军陆战队发展的全新作战概念,并将“海马斯”火箭武器系统(即此前美国出售给台湾的相同系统)部署在琉球岛屿上以建立临时攻击基地,由海军陆战队从陆地向海上目标进行完整的“杀伤链”(kill chain)射击。这次演习对美日双方来说都具有重大意义,甚至被称为是美军史上首次在完全整合伙伴部队的情况下开展的一次军演活动。

四、美国涉台政策的双重变化及其动因

通过长时段历史分析可知,美国为了服务其对华战略竞争与对抗的印太框架,近年来不断冲撞其承诺遵守的“一中政策”,快速推动美台关系的全面升级,为中方和平解决台湾问题制造障碍。尽管主导涉台政策制定的特朗普和拜登行政当局并未公开宣称改变既有的战略模糊政策,但两届行政当局尤其是拜登总统在“保台”问题上多次发出的趋于战略清晰的信号,加上行政与立法部门携手助台打造“不对称战力”、提高后者自卫能力等明显趋势,意味着美方已着手实质性调整其涉台政策,使之日益呈现出战略清晰化(strategic clarification)和战术模糊性(tactical ambiguity)的双重特征与趋势。

(一)战略清晰化与战术模糊性

战略(strategy)与战术(tactics)同属军事术语,前者表示政治家及其高级顾问“使用战斗赢得战争”,后者一般指军人“使用武装力量赢得战斗”。在台湾问题上,美国战略界人士长期将“美国在任何特定情况下会做什么”视为更宏观的战略目标,而将“美国将有手段威慑和击败侵略”视为更具体的战术目的。换言之,如果将美方可能军事介入台海冲突视为其宏观战略目标的话,具体的军事部署与行动就属于战术手段。本文认为,美国在军事介入台海冲突的问题上长期奉行战略模糊和战术模糊政策,但特朗普上台之后大幅调整美方涉台政策,导致美军介入台海事务日益战略清晰化,拜登主政至今则进一步强化这一趋势,同时刻意维持介入手段的战术模糊性。

战略模糊政策最初起源于美国总统艾森豪威尔及其国务卿约翰·杜勒斯(John Dulles)在20世纪50年代初推出的政策思维,其目的是让美方当时的朋友(台湾蒋介石统治集团)与敌人(中国大陆)“猜测美方在何种情况下可能干涉台海军事冲突”,保留美方介入的模糊空间。直到美国国会在1979年主导制订了“与台湾关系法”之后,上述政策思维才得以固定并延续至今。曾投票支持“与台湾关系法”的时任参议员拜登,曾解释该法的内在原理:“我们保留使用武力保卫台湾的权利,但对我们可能会或者可能不会干预台湾海峡战争的情况保持沉默”,以便双向威慑(dual deterrence)中国大陆和台湾不敢贸然诉诸武力或宣布“法理台独”。上述法律从国内法层面保障了美方介入台海冲突的可能性,标志着美方战略模糊政策的正式成型。除了小布什总统在主政之初曾发表过“协防”台湾的言论之外,现任美国总统及行政高官都未曾挑战战略模糊政策,在公开场合几乎都对美军是否直接介入台海冲突避而不谈。但从特朗普下台前夕解密的“印太战略”文件来看,美军“保台”至少已成为一种具有较高内部共识的政策倾向甚至现实选项。拜登当局高官虽然接连拒绝近年来美国战略界快速兴起的“保台论”,白宫发言人和行政官员也否认美方改变涉台政策,但考虑到拜登总统本人数次对外宣称“协防”台湾,以及美国行政部门调整涉台政策的明显倾向——更不消说立法部门大张旗鼓地鼓吹“保台”的热烈氛围——足以表明民主党当局正调整美方涉台政策,将持续数十年的战略模糊推向战略清晰。若要解释拜登总统及其行政官员和白宫发言人在“保台”问题上的立场差异,既可将这理解为美方在调整涉台政策过程中刻意维持的言行失调,也可将其视为美方处理台湾问题的权宜之策,即试图以一拉一推的方式增加中方诉诸武力解决台湾问题的权衡与顾虑,从而尽可能地将台海不统不“独”不武这一最符合美方的台海关系现状延续下去。

这体现了美方涉台政策的两面性,即一方面在政策话语上宣称主张战略模糊、遵守“一中政策”,但另一方面又在政策执行上持续强化战略清晰、冲撞“一中政策”,这可从1996年台海危机爆发至今美国对台军售这一变量来衡量。从图1可知,克林顿当局在1994年的对台军售金额为4亿美元,但快速增加至1996年危机后的7.7亿美元,此后4年的军售额持续稳步增长,使台海危机后5年对台军售总额达到近68亿美元,若加上危机前2年的军售额,克林顿任内8年对台军售总额高达近84亿美元,堪称中美建交后对台军售纪录新高。小布什总统任内8年不仅没有因为与中方携手反恐的需要以及陈水扁推动“法理台独”而降低战略清晰势头,其反而成为对台军售总额最高的总统(约149亿美元),远超历任总统。奥巴马任内8年仅3次对台军售,但总额(141亿美元)仅比小布什军售总额低8亿美元,战略清晰发展的势头愈加强劲。特朗普任内4年空前疯狂地对台军售,以总额183亿美元的最高纪录进一步强化战略清晰倾向;拜登正继续维持常态化军售与战略清晰趋势。在此战略调整趋势下,美方今后极有可能倾向于以助台发展“不对称战力”为目标制定和推动对台军售方案,并适时出售更多进攻性武器。

美方还通过以下举措多管齐下地强化战略清晰趋势。一是维持美舰常态化穿航台海。自特朗普当局2019年开始派遣军舰“例行”穿航台海机制化以来,拜登也维持美舰每月穿航台海的常态化操作。二是推动美方涉台政策的“多边化”。美国不仅施压日本、澳大利亚、部分欧洲国家等盟友在台湾问题上采取与其步调一致的政策举措,而且还加强与地区伙伴国家、多边组织的对话,企图推动其涉台政策“多边化”。更关键的是,特朗普和拜登当局都更加注重加强与国会携手合作,为涉台倡议与行动注入更多安全与防务资金,为美方增强应对台海冲突的战略清晰势头提供充足的资金保障。

比较而言,或因话题涉密等原因,美方较少公开讨论战术层面应对台海冲突的举措。事实上,1996年台海危机爆发后,时任东亚与太平洋事务副助理国防部长坎贝尔受邀出席美国众议院听证会时曾主张美方采取战略清晰和战术模糊政策,即阐明美方定会军事干涉台海危机的政策立场,但同时又不透露美方在战术层面干涉的具体方式与时间,以免将美国拖入台海冲突。尽管克林顿当局并未公开表示采纳坎贝尔的主张,但却在事实上通过对台军售、推动美台军事关系发展等举措实践上述主张。2020年9月19日,曾任特朗普时期印太安全事务助理部长的薛瑞福(Randall Schriver)在出席台湾地区前领导人李登辉的追悼会时再次表示,“我们需要考虑向战略清晰和战术模糊方向发展”,因为这“符合我们有关台湾持续存在、生存和成功的战略利益”。薛瑞福曾长期供职于美国国务院和国防部,多次参与制定对华政策与涉台政策,他的上述论调在较大程度上反映了美方涉台政策的整体框架。换言之,美国涉台政策在维持战术模糊整体不变的基础上,正快速迈向战略清晰。

(二)美国调整涉台政策的动因

如前文分析,中美关系范式的结构性变化是美国调整涉台政策的核心变量。但为了更全面地理解美国外交政策动因,需要借助新古典现实主义(neoclassical realism)理论,从国际体系与国内政治相结合的视角对其进行分析。美国涉台政策是对华政策的一部分,涉台政策调整不仅受制于中美关系范式影响,而且还是美国内部诸多干预变量互动的结果。

一是总统-国会/行政-立法关系(President-Congress/Executive-Legislative relationship)的重大变化。由总统领导的行政部门和以国会为最高代表的联邦立法机构,在权力制衡制度设计下都享有程度不一的外交权限,两者围绕外交政策的博弈往往构成影响外交政策的重要因素。两者间的互动同样也是美方调整涉台政策的内在机制。如果将总统个人性格与执政偏好考虑其中,行政与立法互动对美方涉台政策的影响则更为微妙。美方涉台政策调整主要起始于特朗普,部分原因在于他不了解台湾问题的敏感性,除了试图利用该问题与中方达成贸易协议之外,他也不关心应对该问题的策略及其走向。因此,这位行事风格难测的共和党籍总统在执政4年期间,尤其在共和党失去众议院多数席次优势和面临民主党弹劾之后,放任国会议员以空前活跃姿态推动涉台立法并签署多项法案完成立法,猛烈冲撞“一中”政策。面对涉台立场强硬的共和党议员的持续施压,拜登总统目前正面临类似难题。本文开篇提及的“防止台湾遭侵略法”“2021年台湾防卫法”“2022年武装台湾法”等呼吁美方军事“保台”的法案草案几乎都由共和党议员发起,施压民主党当局采取更为反华“友台”的政策举措。特朗普和拜登看似都放弃了以往总统在制衡国会介入美国外交政策过程所扮演的积极角色,但其实变相鼓励了立法者出台更多亲台提案,反过来施压行政当局出台更多有利于台湾当局的举措,助推美方涉台政策调整。

二是美国战略界“保台派”的强势兴起。随着近年来美国国会和行政当局采取更多亲台举措,以保守派势力为主的战略界人士正掀起新一轮涉台政策辩论。除了保守派智库专家鼓吹美方采取战略清晰政策之外,不少中间派智库专家、退役高级军官和国会议员也是“保台派”的主要成员。不少人夸大描述中国大陆可能即将对台使用武力的悲观前景,呼吁美方对中国大陆武力攻台予以明确的军事回应,同时大幅提升美军在台海的威慑力,以减少地区爆发战争的风险;也有人士出于对中国军事实力快速增长的现实评估和对中美近年来在台海竞争加剧可能陷入冲突的担忧,建议美国在台湾问题上向中方发出“更清晰的信号”。上述“保台派”的相关论断引发了“维持现状派”和“弃台派”的反击与批判。作为中美建交之后日益走上前台的官方主流派别,“维持现状派”极力主张维持既有模糊政策的必要性和改采战略清晰的重大危害。尽管“弃台派”的政策空间在现阶段已被快速压缩,但作为现实主义者和军事克制主义者,他们也分别从中美就台湾问题实现“大交易”进而实现和解与反对中美因该问题生战的角度发起抨击。目前政策辩论仍在继续,“保台派”目前处于较为有利的攻势地位。按照以往规律来看,这轮政策辩论必将继续为提升美台关系制造舆论氛围,进一步促进美方涉台政策生变。

三是美国民众“保台”意愿急剧增长。根据美国智库芝加哥全球事务委员会(The Chicago Council on Global Affairs)公布的最新一份民调报告,多数美国民众支持美国政府采取更激进的涉台政策,包括承认台湾作为“独立国家”(69%)、支持台湾加入国际组织(65%)、签署美台“自由贸易协定”(57%)、支持美方与台湾签署协议成为“正式联盟”(53%)。此外,高达52%的受访民众赞成在中国大陆“入侵”台湾时使用美军进行防御,这是自1982年首次提出该问题以来的最高支持水平(此前最高值为2020年的41%)。上述调查初步分析指出,影响美国民意发生剧变的主要变量是中美关系,支持美国提升对台湾“承诺”的民众与其对华认知有关。近5年以来,美国政府将中方塑造为美方的“对手”“敌人”“威胁”和台海的“霸凌者”,而将台湾地区塑造为具有战略价值的“重要合作伙伴”和台海的“被霸凌者”,再加上美国各大媒体失实的报道和夸张的解读,美国各阶层的多数民众对华敌意和“保台”意愿快速增加。尽管美国民意是政治精英塑造的结果,但反过来又提升了美方尤其是美国国会出台更多反华亲台政策,并将加速美方涉台政策调整。

中国大陆对台政策以及两岸关系的变化,直接刺激了美国国内行为者及其互动,也对美国调整涉台政策产生了重要影响。在美国主流战略学者看来,考虑到中方军事实力持续增长及其对台海甚至对中美权力平衡(balance of power)的冲击,以及中方针对美台勾连所采取的一系列反制举措,美方必须适当调整其涉台政策。过去较长一段时间以来,尤其自1996年台海危机之后,美方将提升其在台海以及在更广泛的西太平洋的威慑力视为应对台海冲突的主要举措。如上文讨论,美方近年来不断炒作和推动军售提升台湾“不对称战力”、打造美台“防务伙伴关系”,就是在综合考量中方军力持续增长、台湾当局财政紧缺与军力有限以及台海地理环境等因素的基础上,为台湾当局升级其自卫战略与能力,进而实现强化美军在台海和西太平洋威慑力的目的。2016年蔡英文上台以来陷入持续政治僵局的两岸关系,尤其是台湾当局全力配合美方遏制中方的积极姿态,无疑为美国介入台海事务提供了抓手与便利。为了全力配合美方,蔡英文将台湾置于“位于自由民主秩序和威权秩序全球竞争的前线”,炒作中美意识形态对立凸显台湾在美国“印太战略”中“不可或缺的角色”。美国挑战中国国家主权与领土完整的行为,必然导致中国采取更多的反制举措,但这反过来又促使美台进一步加强勾连,在台海紧张局势螺旋式上升的博弈结构中不可避免地推动美国调整涉台政策。

五、结语

回顾台湾问题产生70余年以来的美国涉台政策,可以发现一个基本规律,即美国在军事介入台海冲突问题上的立场与中美关系范式的演进密切相关。美国在战略冲突范式阶段(1950—1970),“武装”台湾并采取比较清晰的军事“保台”政策;随后在战略合作范式阶段(1971—1990),逐渐减轻对台湾的安全承诺,在“撤军”“废约”的同时,继续对台出售武器,采纳维持“保台”可能选项的战略模糊政策;在战略合作-竞争范式阶段(1991—2015),继续维持政策话语层面的战略模糊政策,同时通过加强对台军售等方式,在实际行动层面推动战略清晰化的态势。自2016年中美关系进入战略竞争-对抗范式的新阶段以来,美国政治精英大肆玩弄“以台制华”手法,全面提升与台湾之间的关系,使美国涉台政策呈现出更显著的战略清晰趋势。同时,美国为了避免陷入被动,始终在军事介入台海事务的问题上维持战术模糊性。但值得注意的是,拜登上台以来持续与日本加强所谓“协防”台湾的军事演练行动,似乎为美国涉台政策调整增加了几分战术清晰的意味。

鉴于“印太战略”已成为并将继续成为美国政府遏制中国的主要战略框架,不排除美方未来进一步加强上述政策趋势。尤其值得注意的是,随着俄罗斯在2022年2月底联合白俄罗斯对乌克兰采取“特别军事行动”从而引发俄乌危机,以美国为主的西方政界和战略学界正进一步关注和警惕中国大陆在台海的军事动向。拜登当局以及共和党精英正借助此次危机,加紧鼓吹提升对台“安全承诺”的重要性,进一步推动美国涉台政策的战略清晰化,这是否会导致美方干脆放弃政策话语层面的战略模糊,值得持续观察。可以肯定的是,在短中期来看,上述相关发展态势无疑将给两岸关系和平发展制造新的不确定因素,为中方和平解决台湾问题设置障碍。但从长远观之,一如中美关系和两岸关系发展历程所揭示的,台湾问题的解决归根结底取决于权力平衡这一核心概念,这也是美国涉台政策的局限所在。随着中国经济与军事实力的持续发展与壮大,台海军力平衡将进一步朝向有利于中国大陆的方向倾斜,中美军力差距也将持续缩小,这将无可避免地降低台湾地区对于美方的战略利用价值,使本已处于战略收缩阶段的美国加速从台海事务抽身,“放弃”台湾。美国国际安全专家陆伯彬(Robert S. Ross)对美国政府的现实主义涉台政策有过直白的表述:“我们并不关心台湾。我们也许今天关心,但明天可能就不关心了。”对于中方而言,确保战略定力、维持经济稳定发展以及进一步强化台海事务主导权、推进两岸经济社会融合发展,是遏制美方干涉我国内政、实现民族伟大复兴的关键举措。

本文发表于:《闽台关系研究》2022年第1期。

http://www.thethinkers.cn/uploadfile/2022/0727/20220727111530174.pdf