成祖明:论《轮台诏》与汉帝国政策的转向

更新时间:2021-07-14 10:00:30 | 来源: 尚道社会研究所

摘 要:田余庆先生《论轮台诏》一文,在索隐探幽中将散见文献背后武帝晚年内外形势,隐然的武帝、太子集团矛盾边界清晰而又深刻地呈现出来,给人以认知深处的强烈冲击和震撼,对汉史研究具有里程碑式的意义。汉武一朝内外格局始分,内朝作为战略决议机构对汉武帝时期内外战略展开起到了决定性作用。文武之道一张一弛,汉帝国的内部秩序和外部战略交互展布实现了大汉世界帝国的崛起。肇始武帝早年夺嫡之争,其意识形态的建构一直藉重于方术集团,造成了帝国信仰的巫魅化,为各夺嫡势力利用,终酿巫蛊之祸。巫蛊之祸对武帝内政造成重大打击,在对外战略基本完成的情况下,也无力进一步拓展。以《轮台诏》颁布为标志,汉帝国对内对外政策出现重大转向。《论轮台诏》一文的基本结论不能动摇。

关键词:汉武帝;侍从集团;内部秩序;外部战略;《轮台诏》;重大转向

时值2014年末,田余庆先生突归道山的消息从朋友圈传来,汉史学界痛失一位杰出前辈。可以说,研究汉史的人无不读过田先生的《论轮台诏》一文。是年又是田先生《论轮台诏》一文发表三十周年。在笔者看来,该文的意义不仅在于结论所揭示的汉武晚年对内对外政策的一次重大转向,更在于汉史研究方法的一重要突破,将散见于文献背后汉武帝晚年对内对外形势和隐然的武帝、太子集团矛盾边界清晰而又深刻地呈现出来,给人以认知深处的强烈冲击和震撼,从而激发读者对汉史研究的兴趣,在索隐探幽中将汉史研究不断推进。这是该文的魅力所在,在笔者看来,也是该文对汉史研究里程碑式的意义所在。

然则由于该文主要论述汉武帝晚年《轮台诏》颁布前后对内对外政策的重要转向,对汉武帝一生整体的内外战略分析不够,结论又给人过分依赖《资治通鉴》等晚出史料的印象,以致最近有学者试图通过对《资治通鉴》材料的辨析来否定田先生的结论。[1]笔者认为,田先生所论是建立在对汉史索隐探幽的分析基础上,特别是注意到武帝集团与太子集团之间的张力这样一个事实而做出的分析判断,《通鉴》的材料只是佐证。换言之,纵使没有《通鉴》材料或者《通鉴》材料为伪,也很难动摇田先生所做出的《轮台诏》颁布标志汉武帝政策重大转向,这一基本结论。本文拟从汉武帝一生对内对外的战略布局来考察《轮台诏》出台前后的战略转向,以补田先生之不足。在材料的使用上对后世晚出材料采取参而不用的原则,以便所论更为坚实。

一、西京朝变局与内朝决策机构的形成

《汉书·西域传》

一个世界帝国的崛起绝非偶然,特别是面对四面强敌的时候,需要持续清晰得当的对内对外战略。汉帝国的崛起就经历了这一持续的过程。经高惠文景时期的准备,到武帝时期,经过周密的对内对外战略的实施,最终成为一个世界性大国在东亚崛起。以往学者在论汉武帝时多沿用班固的“雄才大略”来评价其一生的文治武功,尤为显著者,文则罢黜百家,独尊儒术,武则征伐四夷,开疆拓土,但很少有学者将这些对内对外事业作为一个有机整体,在其层层展布中来论述其何以“雄才大略”。

这就需要我们从汉武帝即位之初所面临的政治形势论起。汉初武力功臣集团把持了中央朝政,在地方军功受益集团也拥有强大势力。[2]在这种情况下皇室不得不依靠宗室诸王的力量来保持力量的平衡。这就形成了汉初皇室、武力功臣集团和宗室诸王“夹持而为治”[3]的局面。这种夹持局面相适应的是汉初黄老之学一直占统治地位。黄老之学的兴盛也是维系汉初皇室、武力功臣集团和宗室诸王间平衡需要,在无为而治下,各方势力相安无事。但这种无为而治,实质上是放任军功集团和诸侯王势力的滋长,二者的坐大势必对皇室构成更为严重的威胁。为了巩固皇权,皇室必须在功臣和宗室之外寻找新的力量。而伴随着大一统郡县帝国的建立,是以编户齐民为主体的平民阶层的代表——士人集团的逐步崛起。他们无尺土之功,但具有深厚历史文化知识和修养,治理国家社会和教化民众的能力,在民间往往具有巨大的动员组织能力。“学而优则仕”——脱离农业劳动寻得政治经济出路,也是这些士人的基本需求。如任由这些士人流散民间,势必为诸侯、权贵和豪强所豢养,对皇室和帝国的稳定构成新的威胁。而代相陈豨之反就与“宾客随之者千余乘”[4]有关。高祖《求贤诏》的颁布正是平叛陈豨归来之后。从帝国稳定和抑制削弱武力功臣与诸侯王势力出发,都需要将这些士人招至左右。而士人集团也只有在皇室那里才能寻得安身立命的政治经济出路。在国家在国家功卿要职皆为武力功臣把持的情况下,这些人只能作为私人顾问和侍从被安排在皇帝身边,顾问应对,论议谏争。[5]这就形成汉代政治中一支重要的政治势力集团——郎官侍从集团。于是从高帝开始在实践一个制度——以郎官侍从集团为主体的内朝议事制度便隐然形成。而汉帝国的内政、外交和意识形态都在这一制度的形成中悄然变化。

高祖之后,惠帝、吕后时期,皇室、武力功臣和宗室诸王基本保持了力量的平衡。但这种平衡被诸吕之乱打破。时诸吕伏诛,京师喋血,文帝为武力功臣拥戴,由外藩入主,皇室处于弱势。文帝只能小心谨慎,延续高祖传统,“举贤材,以为腹心,与参政谋”,[6]将这些士人招纳为侍从之臣,培植自己的亲信势力。即位第二年,便借日食之变,以退为进下诏“以微眇之身托于士民君王之上,天下治乱,在予一人……举贤良方正能直言极谏者,以匡朕之不逮”,[7]表明自己的承担和谦逊,藉此之机,实则招纳士人,以培养亲近势力,为将来有所作为做准备;而鼓励贤良直言极谏,上书陈政,“以匡朕之不逮”,则借贤良之口凸显朝廷敝政,以达到抑制武力功臣的目的。而其时以贾谊为代表的儒生成为一股活跃力量,提出了“列侯之国”“侯国迁移”“众建诸侯以少其力”等策略。这些策略虽然遭到了武力功臣的抵制,文帝并以贾谊外放相妥协,但最终都被一一落实,有效地消除了武力功臣聚集京师合纵联横和地方诸侯不断坐大的威胁,也防止了功臣集团与宗室诸王的联合,对巩固文帝的统治起到了重要的作用。

虽然由于文帝晚年“新垣平案”的顿挫,终景帝一朝中央不复有招贤之举。但贤良高第晁错被重用,采取严厉的削藩政策打击诸侯王的势力,士人酷吏郅都等则对新老军功集团给予了近乎无情的打击。与此同时,更放任其次子刘德在帝国北方河间王国高举儒术,兴修礼乐,搜集整理儒学文献,招徕培育士人,“筑日华宫,置客馆二十余区,以待学士,自奉养不踰宾客”,[8]“天下雄俊众儒皆归之”,[9]成为鼎盛一时的儒学中心。其后又将兴儒有功的原河间王太傅擢升为太子刘彻的太傅,旋迁为相,又以儒者王臧为少傅,向儒之势显然。可以说,这种外儒内法“王霸杂用”汉家性格在景帝时期已然形成。

至武帝即位之初,中央朝功卿要职仍主要被武力功臣和黄老权贵所把持,但经景帝朝的打击已受到极大削弱,其势力已无法与文景朝相比。而经高祖、文帝朝的数次招贤和六十多年民间发展,新兴士人集团作为一股强劲的政治力量,已势不可挡。也正是在这一背景下,武帝即位伊始“建元元年冬十月,诏丞相、御史、列侯、中二千石、二千石、诸侯相举贤良方正直言极谏之士。”[10]与此同时,则是一系列人事的调整,大批士人前所未有地进入到了功卿要职。于是士人集团与黄老权贵、军功集团继文帝之后再次爆发冲突。如文帝时新垣平之变如出一辙,黄老、军功权贵们揪出这次运动核心关键人物的罪状,给予武帝和士人集团沉重一击。[11]处于要职的郎中令王臧、御史大夫赵绾相继因罪自杀。包括丞相、太尉在内的太常、大理(廷尉)、大行令、内史等公卿要职纷纷易人。《史记·淮南衡山列传》:“建元二年,淮南王入朝。素善武安侯,武安侯时为太尉,乃逆王霸上,与王语曰:‘方今上无太子,大王亲高皇帝孙,行仁义,天下莫不闻。即宫车一日晏驾,非大王当谁立者!’”[12]“入朝”一词表明淮南王此次并非正常礼聘来朝,而是衔命入京。田蚡言论表明当时局势已非常危险,不仅武帝的皇位,甚至人身安全一度都受到威胁。

自高祖以来的传统,当公卿为武力功臣和皇老权贵把持的时候,皇帝主要从郎官侍从之臣中招徕士人培养自己的亲信。其时则相继出现了董仲舒、严助、主父偃、徐乐、终军、吾丘寿王等著名的近侍名臣。而与高祖以来形势不同的是,其时军功集团的势力借助窦氏集团虽可一时遮云蔽日,但总体已大势已去,非可同日而语。在严助等近侍之臣的帮助下,不仅一举扭转被动局面,在与其参议和谋划中,汉家对内对外政策的重大战略也逐次展开。由是这些由高祖而来具有私人性质的近侍顾问机构,一变而为皇权所依重的帝国决策机构。由是汉家内朝外朝始分,渐次形成以内驭外的朝政格局。此为西京朝局之大变。如钱穆云:“武帝当时所以斡旋朝政,独转乾纲者,则在其以文学为侍中。削外朝之权而归之内廷,此又汉制当时一大变也。”[13]对此,钱大昕说:“此西京朝局之变,史家未明言之,读者可推检而得也。”[14]明了这一朝局变化方可论武帝朝的内政和对外战略,可以说汉武帝朝政的变化都与这一格局密切相关。与其说于汉武帝一人雄才大略,不如说在这一决策集团的雄才和远略。

建元初,风云突变后,政局表面上归于平静,[15]新的变局却在武帝和其身边的侍从中酝酿。契机终于出现,建元三年七月,闽越趁汉政局不稳之机,欲扩展自己的势力,北进以围东瓯,欲复春秋吴国霸业,进而与汉分庭抗礼。东瓯告急于汉。时朝臣上下皆欲袖手旁观听之任之。在严助等内侍之臣的谋议下,武帝力排众议做出兵援东瓯的决策。在武帝尚无法征发郡国兵的情况下,严助又孤身持节赴会稽,“会稽守欲距法,不为发。助乃斩一司马,谕意指,遂发兵浮海救东瓯。未至,闽越引兵罢”;[16]是年“东瓯王广武侯望率其众四万余人来降,处庐江郡”,[17]汉廷这种“义存危国”之举,不仅取得了军事上的胜利,更在外交和政治上取得了重大胜利。这一事件非常重要。不仅一举扭转了此前内政上的被动,也深刻影响了汉帝国整个外交和对外战略。从某种意义上说,汉帝国整个对外战略转变就是从这次对外战争的胜利开始的。对于汉武帝元光二年至太初三年(公元前133—前102年)三十二年间征伐,田余庆认为,“汉武帝的全部事业,几乎都是在这三十二年中完成的”。[18]事实上这些事业大多是在建元年间谋定的。《史记·大宛列传》:建元中“天子问匈奴降者,皆言匈奴破月氏王,以其头为饮器,月氏遁逃而常怨仇匈奴,无与共击之。汉方欲事灭胡,闻此言,因欲通使”。[19]可见,元光二年开始汉武帝所发动对北方匈奴一系列的大规模的征伐并非偶然,因为北征匈奴的战略早在建元年间就已谋划、制定。

征北必先安南,可以说建元年间一系列向南动作都是为对北的大战做准备。如班固所指出的:“孝武之世,图制匈奴,患其兼从西国,结党南羌……通西域,以断匈奴右臂,隔绝南羌、月氏。单于失援,由是远遁,而幕南无王庭。”[20]对匈奴整个战略,都是围绕着征北安南、通使西域,断其右臂战略,持续而清晰的层层展开的。而这一战略基本上是在建元年间制定的。

从元光年间的战略进展来看,汉家的战略意图非常清晰:主要分为四个阶段展开。第一阶段:准备阶段。主要为即将来到的汉匈大战作准备。我们可将之概括为征北安南,通使西域,断其右臂的战略。如前文所述,重点以南越为目标。南越据山川之险,其力量绝不可小觑。据《淮南子·主术训》记载,秦始皇二十六年南征百越,“使尉屠雎发卒五十五万为五军”才略定南越,可见其时越人的势力。而在秦末之乱中,这批秦兵精锐大多滞留在南越,亦构成了南越的重要力量。高后时,南越曾发兵攻长沙边界,败数县。《汉书·南越传》:“高后遣将军隆虑侯灶击之,会暑湿,士卒大疫,兵不能逾领。岁余,高后崩,即罢兵。佗因此以兵威财物赂遗闽粤、西瓯骆,伇属焉。东西万余里。乃乘黄屋左纛,称制,与中国侔。”这次战争使汉家损失惨重,不得不从攻势转为防守,直到文帝时仍有重兵在长沙边界守护,长沙南部仍处于战后破败的景象。[21]可见南越对汉的威胁一直存在。对于主要目标放在征讨匈奴的汉武帝来说,此时不可能集中大规模力量,也无胜算的把握来对付南越。最好的策略,就是震慑与安抚同时进行,稳住其力量,让其不愿也不敢从后方袭扰汉边,以免汉军陷入两面作战困境和危险中。建元六年征讨东部闽越,并以兵威风晓南越,元光年间经略西南夷,欲设置郡县加以控制,从而对南越构成威慑和钳制,正是这一战略清晰实施。后因道路开通代价太大,引发巴蜀骚乱,为“专力事匈奴”,遂“罢西夷,独置南夷两县一都尉,稍令犍为自保就”。[22]然其时武力向东南、西南延伸,威服东越、西南夷、震慑钳制南越,以稳定南方的战略目标已经实现。

而在北方则主要针对匈奴,通使西域寻求盟友,以绝其“兼从西国”之患,至少能让其坐壁上观,以断其后援。也有迹象表明,在派遣张骞出使西域的同时,汉家在东北方向也有活动,而且更加巧妙和顺利。元朔元年,东夷薉君降,为苍海郡。对此,《史记·平准书》云:“彭吴贾灭朝鲜,置沧海之郡”,《汉书·食货志》则曰:“彭吴穿秽貊、朝鲜,置沧海郡”,可见彭吴并非普通的商人,和张骞一样肩负着帝国北征匈奴的战略任务,从两翼阻断匈奴后援,并形成对匈奴作战的钳夹之势,同时防止在进攻匈奴时,汉军侧翼受到威胁。第一阶段的战略准备和目标总体进展顺利,在元光年间可以说基本实现。

接下来即进入了战略的第二个阶段,即与匈奴的正面交锋。从《汉书·武帝纪》的记载看,对匈奴的作战主要在元朔至元鼎年间。这一阶段又可分为战略守势和战略进攻阶段。守势主要在元朔年间,这一阶段用兵相对比较谨慎,多数情况下是被动迎击或报复性的出击,兵行有明显的节制,轻意不敢深入到匈奴腹地,克获也比较小。而在元朔末,情况发生了变化,经过几次交锋,汉家将士得到了历练,整体战力无疑得到提升,特别卫青、霍去病的军事才能得以展露。战争因此由试探性的交锋转向了战役性对决。元朔末年卫青帅六将军深入匈奴的腹地“大克获”,取得了军事上重大胜利。此后,对匈奴的战争,由卫青、霍去病主导,分别在元狩二年、四年取得对匈奴战争的决定性的胜利,获敌首虏达十一二万级,迫使敌昆邪王率众四万余人来降。匈奴自此元气大伤。而汉家的第二阶段的战略目标也基本实现。

当匈奴的力量受到沉重打击,征北目标阶段性完成,便进入了战略目标的第三阶段,那就是通过和平或武力的方式一劳永逸地解决两越问题。两越一旦不复存在,西南夷自然顺势纳入汉家的版图。实际上在对北征伐越来越顺的情况下,南向战役也一直在精心准备。为了熟悉水战,汉廷不惜耗费巨大人力物力于元狩三年凿昆明池造楼船以练习水战。在后来的征服两越的过程中,楼船将军杨仆、横海将军韩说所率水军起到了决定性的作用。与此同时,通过通使礼聘往来,军事和民间力量渗透,汉家已把两越的军事地形地貌,气候特征了然于胸。这从后来选择战役的时间和进军的路线都清晰可见汉军对两越地理和气候的谙熟。这就使得吕后时期因气候问题而出现的人员严重损耗不复再现。战事进展也异常的顺利,以摧枯拉朽之势平定了两越和西南夷,将南方大片土地自此纳入大汉版图,终结了帝国来自南方的威胁。

由是帝国对外战略就进入了最后阶段,经略西北的阶段。如《汉书·武帝纪》,元封元年封禅大典前夕诏书所云:“南越、东瓯咸服其辜,西蛮、北夷颇未辑。”这一阶段重点向西北推进。因为这里有匈奴广袤的腹地,而且分布着西域各国的势力,“本三十六国,其后稍分至五十余,皆在匈奴之西,乌孙之南。南北有大山,中央有河,东西六千余里,南北千余里。”[23]其中有数国胜兵达十万以上。一旦匈奴 “兼从西国”仍构成汉家巨大威胁。而汉家军事力量一旦进入威服这一地区,“隔绝南羌,断其右臂”的战略目的就得以彻底实现。在适当的时候更可发动西域盟友,给予匈奴右部腹地致命地打击。[24]并且“既连乌孙,自其西大夏之属皆可招来而为外臣”。[25]对此田余庆先生有很好地分析:

由于其时西域境内不存在足以对抗匈奴的汉朝军事力量, 乌孙不愿在匈奴和汉朝这两大势力之间偏向汉朝,所以张骞于元鼎二年(前115年)无功而返。这种情况使汉朝明了,要使乌孙接受和亲, 还需要在河西走廊之西,即西域的东部, 有一个足以支持西域诸国抗拒匈奴的据点。于是而有元封三年的楼兰之役。[26]

楼兰之役后, “因暴兵威以动乌孙、大宛之属……于是汉列亭障至玉门矣。”[27]汉兵威西渐,乌孙乃于元封六年接受和亲。然则汉朝招徕大夏之属以为外臣的目的并没有达到。《张骞传》谓“任大宛以西皆自恃远,尚骄恣,未可拙以礼,羁糜而使也。”因此,军事上出现了向西再进一步的需要,而处于北连乌孙西接大月氏战略要冲的大宛便被选定为进攻的目标,大宛之战就如箭在弦了。对于汉武帝的西进战略,田余庆先生将之概括为:

而准备西进的一系列战役前则是要先解决另一翼从后方可能的袭扰,即已经营了多年的东北朝鲜问题。这其实与西进战略异曲同工,即对可能再度崛起的匈奴防其兼从东国,断其左臂,同时给其构成来自两翼的压力。于是元封二年秋发动了对朝鲜卫氏政权的攻势。战争虽然一波三折,由于最初的挫折和战将不和而拖延,但第二年夏,朝鲜人杀其王右渠以降,最终结束了战斗。[29]是后,便发动了楼兰、姑师之役。而西进的战略也由此全面展开,是有大宛之役,第四阶段的战略目标基本完成。

综上所述,可见当这一总的战略目标实现后,不待《轮台诏》的颁布,整个汉帝国对外战略的总体由外向内的转变已势在必行了。

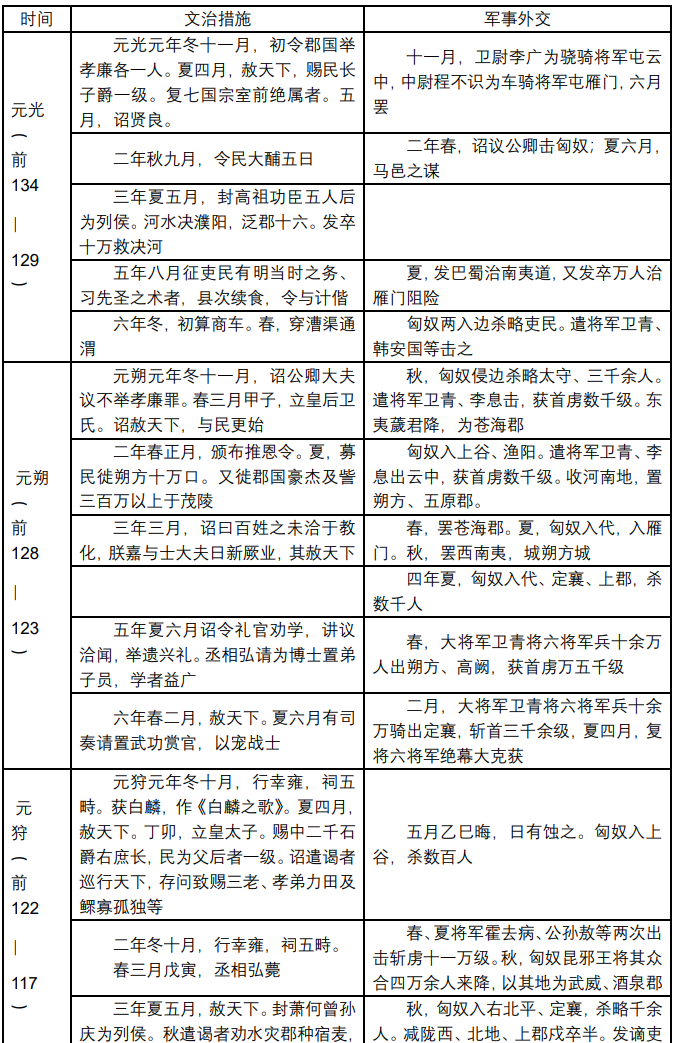

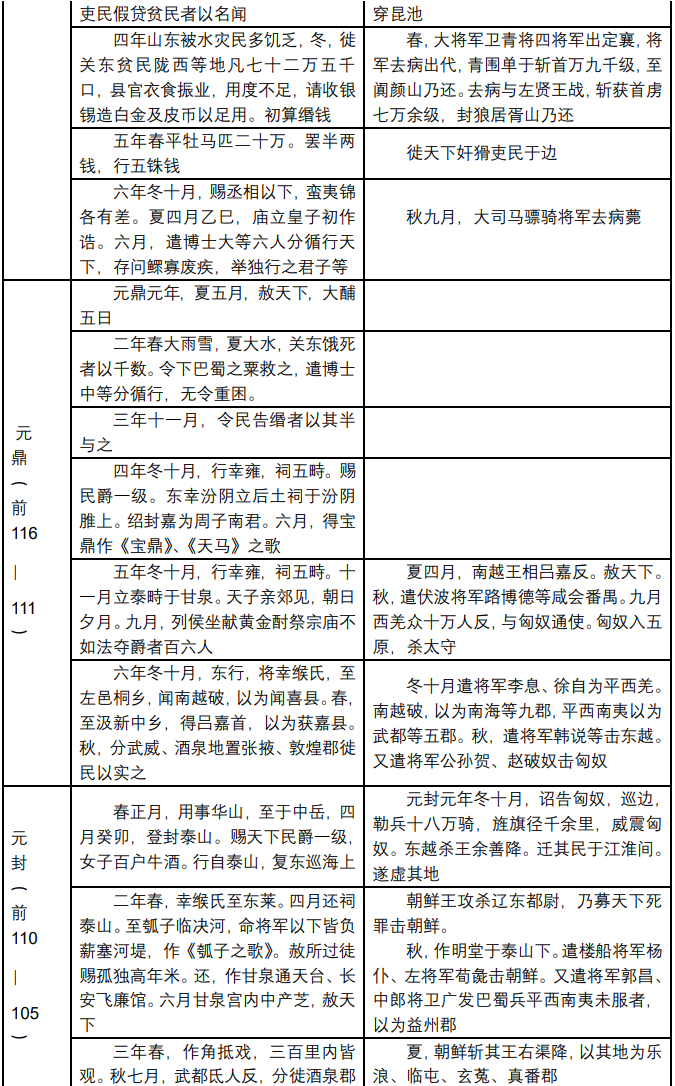

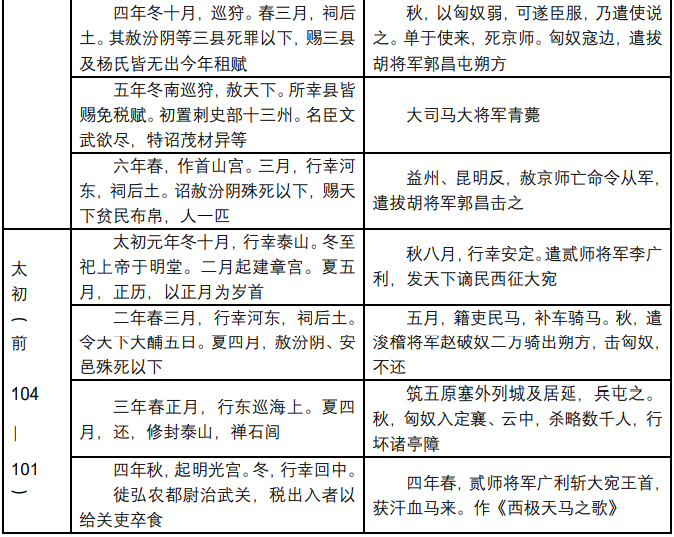

而与“师行三十余年”对外战略相表里则是内部秩序的展开。这里也可清晰看到帝国内政逻辑的演进。而这一过程中也清晰地看到这些内侍之臣对决策的参与,其结构变化也直接影响了帝国政策的变化。为此,笔者根据《汉书·武帝纪》,从元光元年至天汉四年,制作汉武帝“师行三十余年”文治与武功大事年表,以便更清晰地见其一生文治武功交替展布和帝国事业的演变轨迹。

表1

汉武帝师行三十余年文治武功大事年表

第二阶段,从元狩元年到元封五年。在第一阶段的基础上汉武事业达到顶峰,但危机已在这一阶深刻埋下。这一阶段帝国的主要任务一是解决战争的巨大耗费所导致一系列严重的社会经济问题;二是在第一阶段基础上帝国文化意识形态重建的问题。文治上的成功也为解决尖锐的社会矛盾延缓了空间,使之不至像秦一样迅速崩解。而面对严重的经济困难和社会矛盾,帝国上下也表现出了共克时艰的精神。政府的财税收入绝大多数用在了对外战争和救济灾民方面,甚至“贫者畜积无有,皆仰县官”。[32]在这阶段又遇到了两次大的自然灾害,一次是元狩四年,山东被水灾,民多饥乏;一次是元鼎二年春夏雨雪灾,关东饿死者以千数。面对这样的自然灾害,汉武帝每次都会遣使巡行“无令重困”,存问鳏寡废疾,“虚郡国仓廪以振贫”。元狩四年更徙关东贫民至陇西、北地、西河、上郡、会稽等地凡七十二万五千口,而这些人都“县官衣食振业,用度不足,请收银锡造白金及皮币以足用”。[33]元鼎二年则令下巴蜀之粟救之。而在治理黄河水患,武帝甚至亲临黄河决堤处,命将军以下皆负薪塞河堤。面对帝国巨大的财政困难,救灾压力,“县官不给,天子乃损膳,解乘舆驷,出御府禁臧以澹之”,[34]表现了与庶民共克时艰的精神。也正是因为这些得当的措施,仍能坚持文治与武功一张一弛双管齐下,使得帝国承受巨大压力下得以度过重重危机,使得其既定的战略目标一一实现。而元封元年桑弘羊“为治粟都尉,领大农,尽代仅斡天下盐铁……置平准于京师,都受天下委输……如此,富商大贾亡所牟大利,则反本,而万物不得腾跃。故抑天下之物,名曰‘平准’”。“弘羊又请令民得入粟补吏,及罪以赎。令民入粟甘泉各有差,以复终身,不复告缗。它郡国各输急处,而诸农各致粟,山东漕益岁六百万石。一岁之中,太仓、甘泉仓满。边余谷,诸物均输帛五百万匹。民不益赋而天下用饶。”[35]经过桑弘羊的改革后,汉家的财政问题终于解决。

由于处理得当,在艰难的困境中帝国仍日益强大。但在郡县制下,“内亡骨肉本根之辅,外亡尺土藩翼之卫”, [36]皇权孤悬在上,如何巩固皇权,构建一稳定的持存的大一统郡县帝国从秦以来就是一个持续争论和思考的问题。这就必须解决帝国信仰和意识形态问题。从元狩元年冬十月“行幸雍,祠五畤”,“东幸汾阴立后土祠于汾阴脽上”,则表明帝国信仰与意识形态建构提到了历史日程。班固所的“修郊祀,协音律,作诗乐,建封禅,礼百神”则多发生在这一阶段。元封元年封禅告天大典的举行则标志这一信仰建构的完成,也标志汉武帝一生事业的顶峰。这一时期以公孙卿为代表的方士集团便在武帝内侍集团中崛起(关于方士集团与帝国信仰建构下文详)。财政问题的解决,也使武帝再无顾忌,在帝国信仰与意识形态建构的名义下,从此走上了奢华浪费,沉迷求仙问道的下坡之途。“于是天子北至朔方,东封泰山,巡海上,旁北边以归。所过赏赐,用帛百余万匹,钱金以巨万计,皆取足大农。”[37]由是武帝事业进入了第三个阶段,黄昏暮年期。从太初元年至《轮台诏》颁布以前,除了改历以外,几无新的有意义的新政出台。而由“好鬼神”所引发的一场巨大政治危机——巫蛊之祸已悄然而至,几乎动摇了帝国的根本。

注释:

[1] 参见辛德勇:《汉武帝晚年政治取向与司马光的重构》,《清华大学学报》2014年第6期。

[2]关于汉初军功集团参见李开元:《汉帝国的建立与刘邦集团——军功受益阶层研究》,北京:三联书店。2000年。

[3] 钱穆:《国史大纲》,北京:商务印书馆,1994年,第160页。

[4] 《史记》卷九三《韩信卢绾列传》,北京:中华书局,1959年,第2640页。

[5] 这从叔孙通弟子百余人,高祖咸以为郎,陆贾、贾谊为中大夫,以及文帝二年对贤良的安排可窥见一斑。又《汉官旧仪·补遗》:“议郎秩比六百石,特征贤良方正敦朴有道第”(《丛书集成初编》,上海:商务印书馆,1939年,第23页),正是这一制度的反映。

[6] 《汉书》卷七八《萧望之传》,北京:中华书局,1962年,第3273页。

[7] 《汉书》卷四《文帝纪》,第116页。

[8] 葛洪:《西京杂记》卷四,四部丛刊影印明嘉靖本,第5a-b页。在原宫、馆遗址上,近世有出土印有“日华”、“君子”铭文的汉砖。参见陈直:《汉书新证》,天津:天津人民出版社,1979年,第310页。

[9] 《史记》卷五九《五宗世家》,裴骃《集解》引杜业语,第2094页。

[10] 《汉书》卷六《武帝纪》,第155-156页。

[11] 尽管贾谊等人关于“当改正朔,易服色制度,定官名,兴礼乐”(《汉书》卷四八《贾谊传》,第2222页)等文教政策调整的建议因武力功臣的抵制而放弃,但对文帝确实产生了影响。十四年冬,匈奴寇边,“遣三将军军陇西、北地、上郡,中尉周舍为卫将军,郎中令张武为车骑将军,军渭北,车千乘,骑卒十万人”。(《汉书》卷四《文帝纪》,第125页)借此之机,文帝用其心腹掌握了首都及全国的军事。其时绛、灌之属相继去世,朝廷开国大功臣几近殆尽。(文帝二年冬十月,丞相陈平薨,四年十二月丞相灌婴薨,十一年绛侯周勃薨。十五年丞相张苍因汉德运之争告病)帝位巩固后,遂欣然在文治上欲有所作为,遂于十五年复诏举贤良。在这些贤良的参与下,当时整个郊祀、制礼、改历、易服色等活动可谓风风火火,并制定了带有汉家宪法性质的《王制》,大有对帝国从头到脚进行彻底改造的态势。但好景不长,一方面遭到了以张苍、申屠嘉等代表的功臣残余势力的抵制,另一方面则因活动中的重要人物新垣平造假被揭发,使文帝颜面扫地,大为难堪,倍受来自武力功臣集团的压力,不得不于后元元年三月下诏,承认自己的失误,使政策再次回到重质少文上来。至此之后,正历、服色、礼制之事,“孝文帝废不复问”。(《史记》卷二六《历书》,第1260页)这一事件的打击,对文帝夫妇心理影响至深,窦太后直到武帝初还对此案念念不忘,其好黄老不喜儒术当与此事有极大的关系。

[12] 《史记》卷一一八《淮南衡山列传》,第3082页。

[13] 钱穆:《秦汉史》,台北:台湾东大图书公司,1992年,第96页。

[14] 钱大昕:《三史拾遗》,《诸史拾遗》卷一,台北:广文书局, 1978年。

[15] 窦氏集团和黄老权贵最终没有废帝,主要应有几方面的原因:一是毕竟窦氏已经年迈,武帝为其亲孙,废帝之举不到万不得已是不会做出的;二是质而少文的窦氏黄老军功集团,与文多浮辩的淮南道家并非同路,刘安也决非其所意中的对象;三是当与武帝、王夫人自身的迅速转向,以及石奋等公谨廉直的景帝旧臣的努力有关,其后石氏家族被委以重任,从中可见在这次变局中的砥柱作用;最后恐怕也是最重要的原因,武帝招举天下贤良,赢得天下士人之心,其时形势黄老权贵已日暮西山,而儒学士人集团力量的崛起正如日中天,任何一股政治势力也不敢小觑这股力量,表面上政局逆转有利于黄老军功权贵,但实质上,接踵而至的天下汹汹舆情,使得黄老权贵们也不敢轻意做出过激之举。

[16] 《汉书》卷六四《严助传》,第2776页。

[17] 《史记》卷二二《汉兴以来将相名臣年表》,第1134页。

[18] 田余庆:《论轮台诏》,《历史研究》1984年第2期。

[19] 《史记》卷一二三《大宛列传》,第3157页。

[20] 《汉书》卷九六《西域传下》,第3928页。

[21] 参见熊传薪:《关于驻军图中的有关问题及其绘制年代》,见湖南省博物馆编:《马王堆汉墓研究文集》,长沙:湖南省出版社,1994年,第154—160页。

[22] 《汉书》卷九五《西南夷传》,第3840页。

[23]《汉书》卷九六《西域传上》,第3871页。

[24]在宣帝本始三年,“汉兵大发十五万骑,五将军分道并出。”“遣校尉常惠使持节护乌孙兵。昆弥自将翖侯以下五万骑,从西方,入至右谷蠡王庭,获单于父行及嫂、居次、名王、犂汙都尉、千长、骑将以下四万级,马牛羊驴槖驼七十余万头。”(《汉书》卷九六《西域传下》,第3905页)给匈奴以重大打击。

[25]《汉书》卷六一《张骞传》,第2692页。

[26] 田余庆:《论轮台诏》,《历史研究》1984年第2期。

[27] 《汉书》卷九六《西域传上》,第3876页。

[28]田余庆:《论轮台诏》,《历史研究》1984年第2期。

[29] 起先是楼船将军杨仆所率齐卒,“入海已多败亡”,最后登陆仅七千人又寡不敌众败散;而左将军荀彘所率燕代卒也在最初的攻势遭遇挫折。之后又是二将不和拖延了战事,至到第二年夏,才结束了战事。

[30] 《汉书》卷六《武帝纪》,第212页。

[31] 《汉书》卷五(十)六《董仲舒传》,第2525页。

[32] 《汉书》卷二四《食货志下》,第1166页。

[33] 《汉书》卷六《武帝纪》,第178页。

[34] 《汉书》卷二四《食货志下》,第1161—1162页。

[35] 《汉书》卷二四《食货志下》,第1174—1175页。

[36] 《汉书》卷十四《诸侯王表序》,第393页。

[37] 《汉书》卷二四《食货志下》,第1175页。

本文发表于《清华大学学报》(哲学社会科学版)2016年第2期。